七五三の写真どう残しますか?

いよいよ七五三の時期が近付いてきました。

11月15日に神社で参拝を行うのが七五三のメインイベントですが、それとは別に写真館・フォトスタジオで記念撮影を行うことも多いはず。

8割近くのご家族が写真撮影を行い、中には写真撮影だけという方も。

記念撮影は参拝と同じくらい七五三の重要イベントになっていると言えますね。

他にも当日の混雑を防ぐために時期をずらしての前撮り、出張カメラマンに依頼して現地でのロケーション撮影など選択肢はたくさんあります。

今回のブログでは、写真館やフォトスタジオで撮影した七五三写真のおすすめの残し方をご紹介していきます。

■プリントサービスを活用

当サイトでは

スマートフォンやPC内のデータで写真台紙やアルバムが作成できるサービス

を行っています。

※写真館・フォトスタジオでお渡しされる写真データがUSBやCD-ROMに保存されている場合もPCと同期することで作成いただけます。

プロのカメラマンに撮影してもらった写真は、プリント(現像)をして目に見えるカタチに残したいという方は多いと思います。

そんな方におすすめのサービスです。

まず完成した状態で手元に届くのが嬉しいポイント。自分で作成するのは想像以上に大変です。筆者も過去に一冊作成しましたが中々苦労しました。失敗できないというのも精神的な負担が大きいです。

手間を考えると最初からきれいな完成品が届くのは魅力です。

また、オンライン上でのご注文になりますので、ご希望のお届け先に直接お届けできます。自分用はもちろん、ご友人やご家族のプレゼントにも良いですね。

そんなプリントサービスを活用したおすすめの方法を2つご紹介します。

①写真台紙で残す

一つ目は写真台紙で残す方法です。

プリントサービスを活用することで

自分の好みのレイアウトで写真台紙を作成することができます。

写真台紙とは読んで字のごとく「写真を収納するための厚手の台紙」です。英語で直訳すると「photo

mount」こちらの方がイメージしやすいですね。写真アルバムに比べて収納可能な枚数は限られますが、高級感のあるデザインも多く記念写真を残すのには適しています。

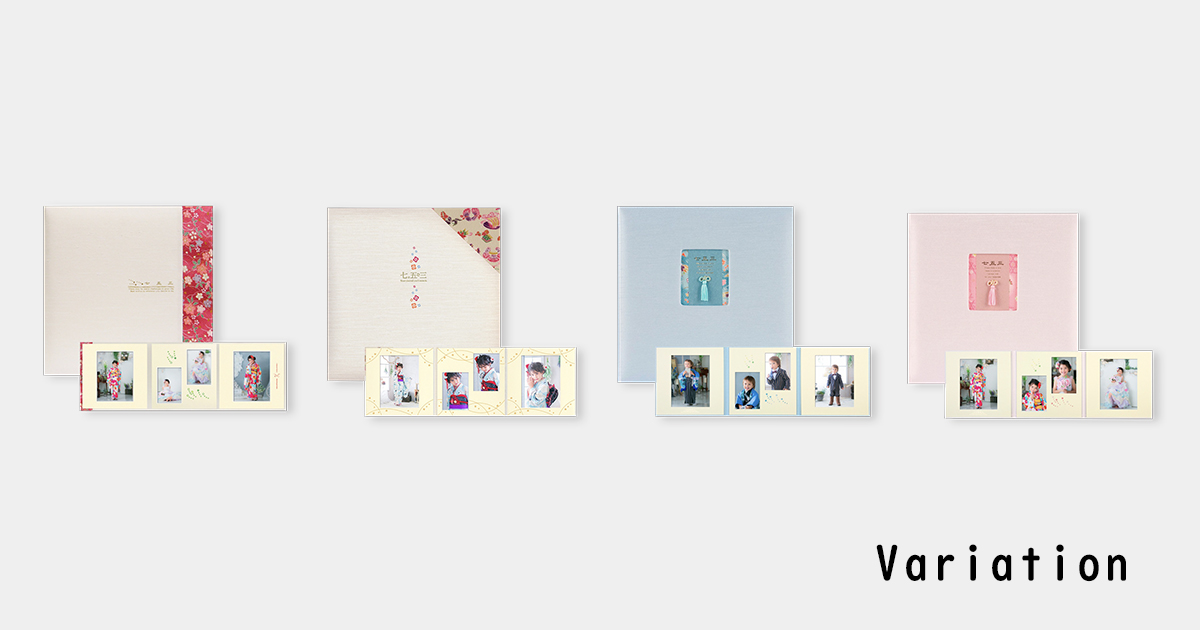

▼豊富なデザイン

七五三向けの写真台紙をデザイン豊富に取り揃えています。

・表紙にちりめん生地を使用

(ちりめん生地は江戸時代から存在する伝統ある高級生地です)

・モチーフをふんだんに使用

その他にもバリエーションのご用意ございますので、お気に入りの一冊が見つかるはずです。

▼3種類の写真プリント

写真プリントの週類も「光沢あり」「半光沢」「光沢なし」と3種類あります。

大切な写真が一番輝くプリントを選択できます。

それぞれにメリット・デメリットがあるのでご説明します。

※個人的な見解を含んでいますのでご留意ください。

■光沢あり(グロッシー)

メリット:艶感のある写真と相性が良い。色彩が鮮やか。

デメリット:指紋が付きやすい。

■半光沢(ラスター)

メリット:指紋が目立ちにくい。表面に細かい凹凸がありレトロな印象も。

デメリット:とくになし。

■光沢なし(ディープマット)

メリット:指紋が目立たない。色彩の表現が独特。(落ち着いた感じ)

デメリット:特殊加工をしているため表面がデリケート。

個人的なおすすめは半光沢(ラスター)です。癖が少なく優等生です。

それぞれ一長一短がありますので、写真内容に合うものをお選びください。

七五三の写真台紙作成はこちら

② フォトフレームで残す

プリントサービスはフォトフレーム(写真立て)にも対応しています。

完成した状態で届くので、ご到着後すぐに飾ることができます。

額縁タイプの「フォトパネル」と縁のない「フォトブロック」の2種類ご用意しています。

▼フォトパネル

▼フォトブロック

どちらもガラスを使用していないので、安全性にも配慮されているのが嬉しいポイントです。写真プリントは手が触れても指紋が目立ちにくい様に半光沢(ラスター)となっています。

また、本体に付属している金具で壁にかけることもでき2way仕様の優れもの。

※ひもは別売りになります。

▼壁掛けイメージ

新商品なのですが、じわじわと人気が出てきています。

自宅で飾る家族写真で一番多いのが七五三の写真と言われていて、写真台紙とセットで購入される方も多くいらっしゃいます。

フォトフレームの作成はこちら

まとめ

今回のブログでは下記についてご紹介しました。

■プリントサービスについて

① 写真台紙で残す方法

② フォトフレームで残す方法

本日紹介した商品は当オンラインサイトで作成いただけます。

他にも魅力的な商品やコンテンツを取りそろえていますので、お気軽に訪問ください。

一枚の写心オンラインサイトはこちら

最後に、今回のブログのサムネイル画像は初台オペラシティの階段で撮影したものになります。途中に紫が入っているのがポイントです。

ではまた次回よろしくお願いします。

◆インスタグラムでも情報発信をしております。

フォローお願いいたします。

URL↓↓

https://www.instagram.com/1pic_onepicture/

QRコード↓↓